4月のアメリカの雇用統計指数に関してまとめます。

Googleで Employment Rate と検索すると表示される以下のサイトから情報を抜粋してます。

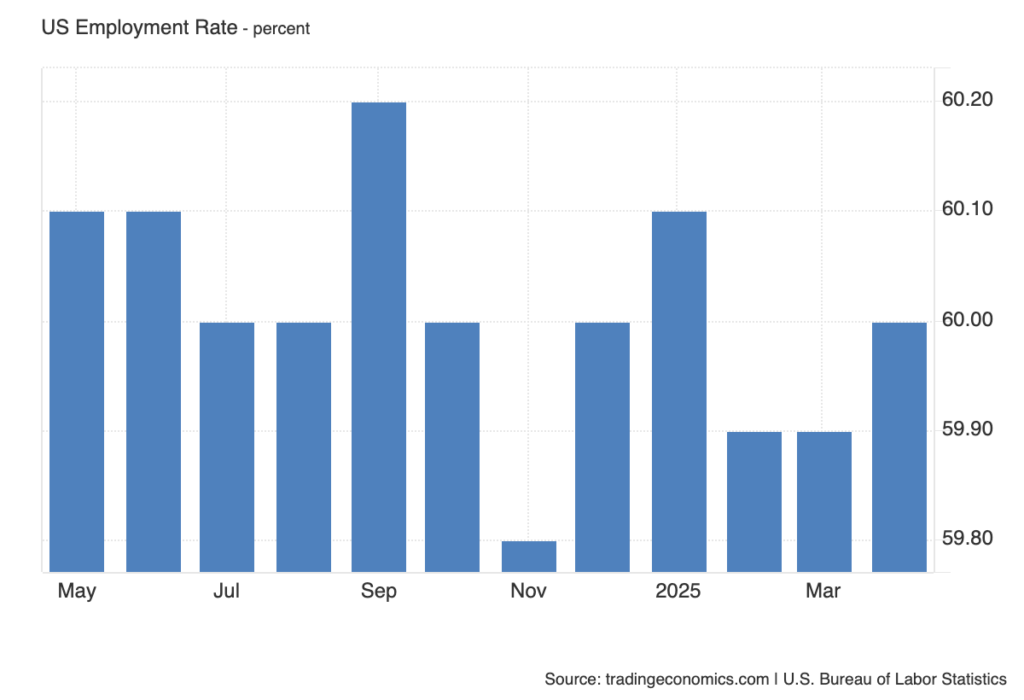

全米の雇用率は微増

3月の59.90%から60%へと上昇。1948年からの平均は59.26%で、一番良かった月は2000年の4月で64.7%、悪かったのは2020年の4月で51.2%。

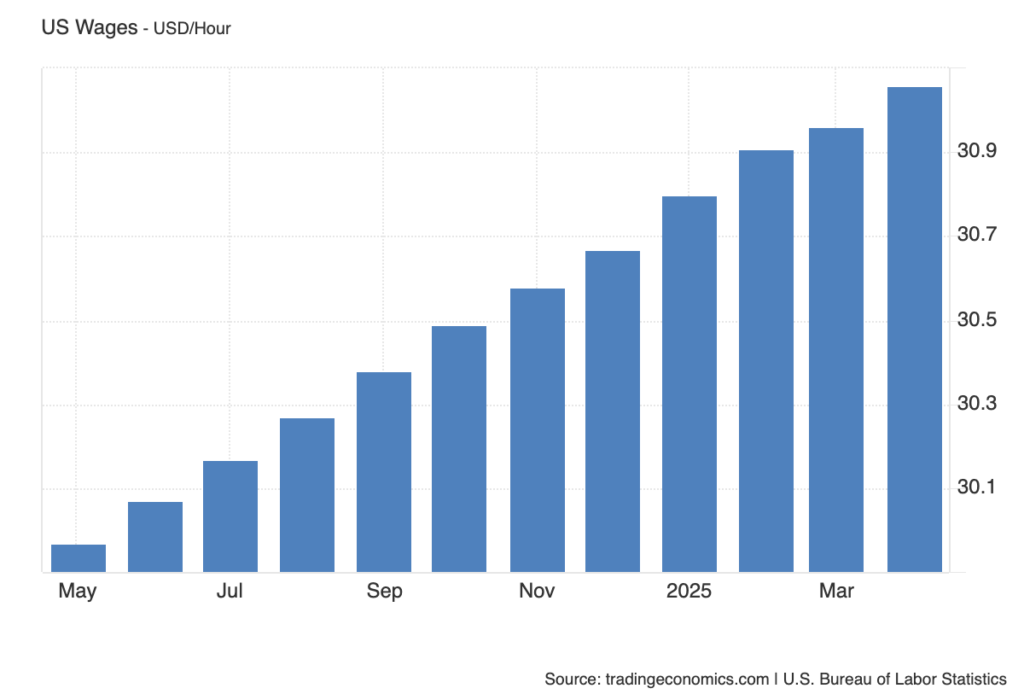

全業種の賃金(時給)は依然として右肩上がり

時給31.06ドルというから、1ドル150円計算で時給約4660円だからすごい。ちなみに日本の物価とアメリカの物価は1.7倍程度違うので、それを考えると、日本の時給平均が2740円と言っているのと同じ感覚。

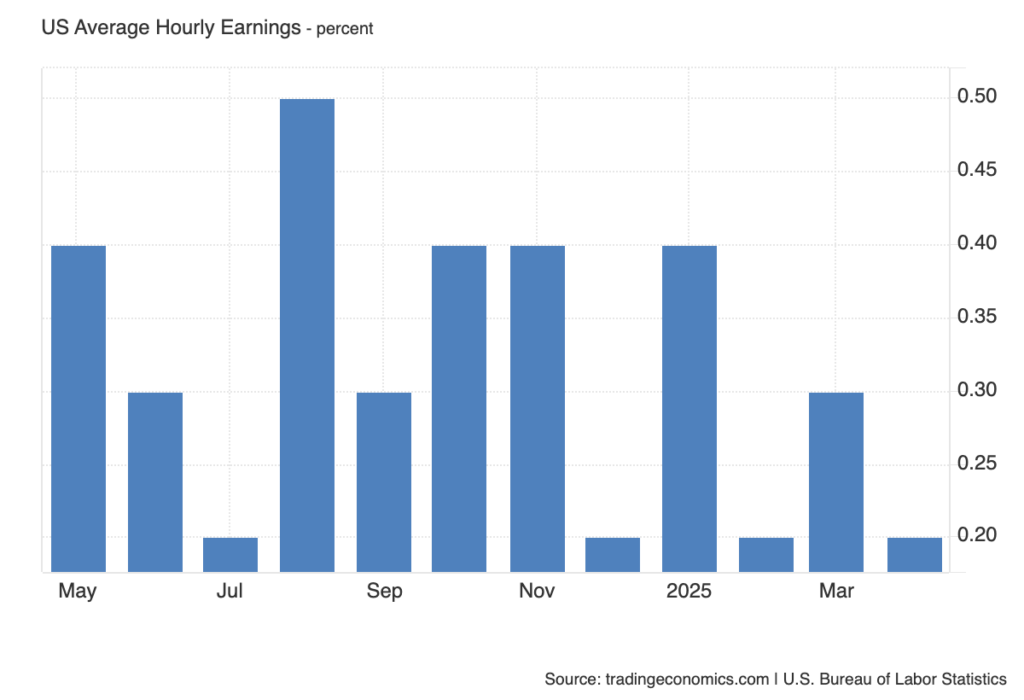

次に、非常に似た数字で、ニュースや統計で用いられるのが、Hourly Earnings=時給収入というのがあり、時間外労働手当、賞与、インセンティブが含まれる企業が払う金額というのがあり、

前月より地味に6セント=0.2%上がっている。ただし1年前の4月に比べると、3.8%増で中々の上がり方。

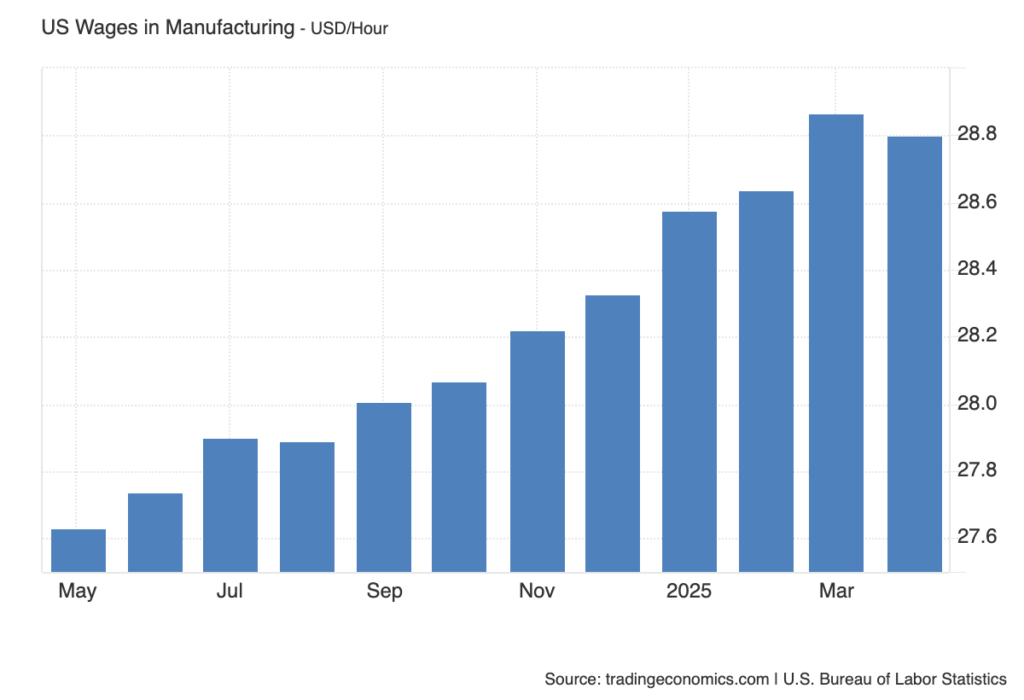

右肩上がりだった製造業の賃金(時給)は少しだけ下がった

製造業は平均と比べると賃金は基本安め。

製造業には、フォードやテスラなどの車体やエンジンの組み立を含む自動車製造、ボーイング等の飛行機製造、冷蔵庫や洗濯機といった家電、コンピューター製造、コカ・コーラなどの食品加工、プラスチックや洗剤、肥料を作る化学製品、ワクチンなどの医薬品、建設機器、衣料が代表的です。

1週間の労働時間は34.3時間でほぼ変わらず

製造業は前月から0.2時間減って、40時間

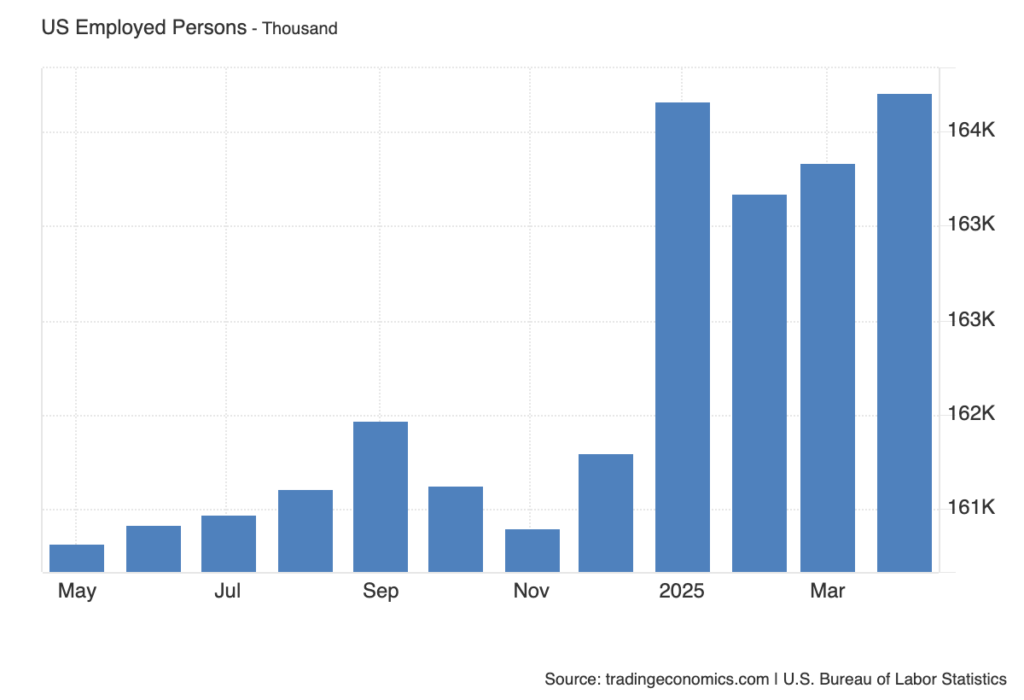

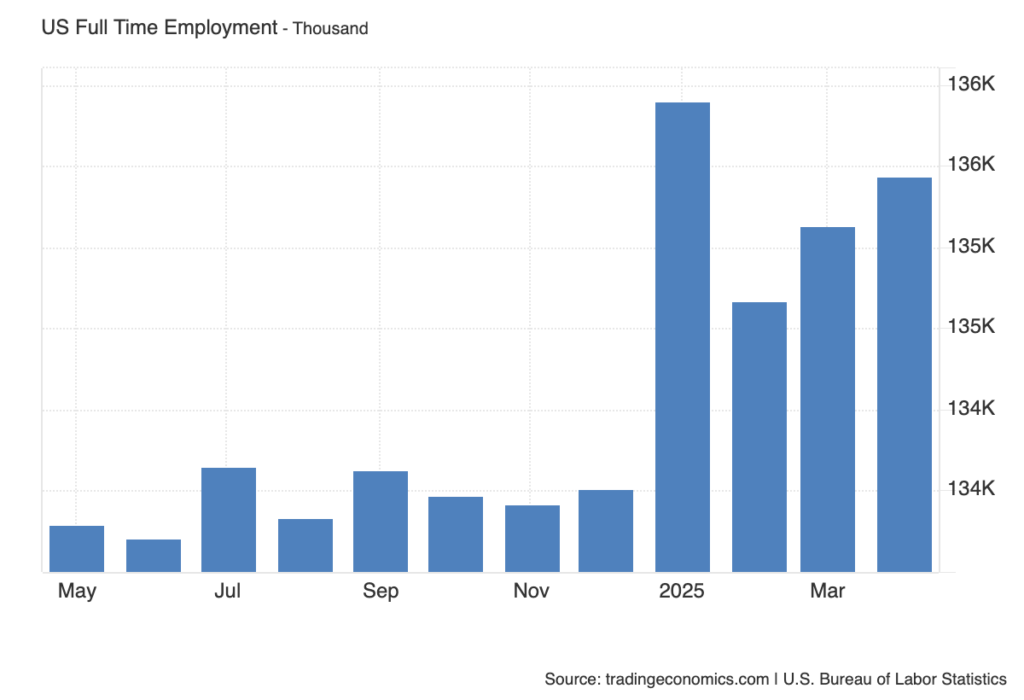

労働者数は上昇

労働人数は16,394.4万人と過去最高に。

フルタイムの労働人数は13,544万人で、こちらは1月よりも少なかった。

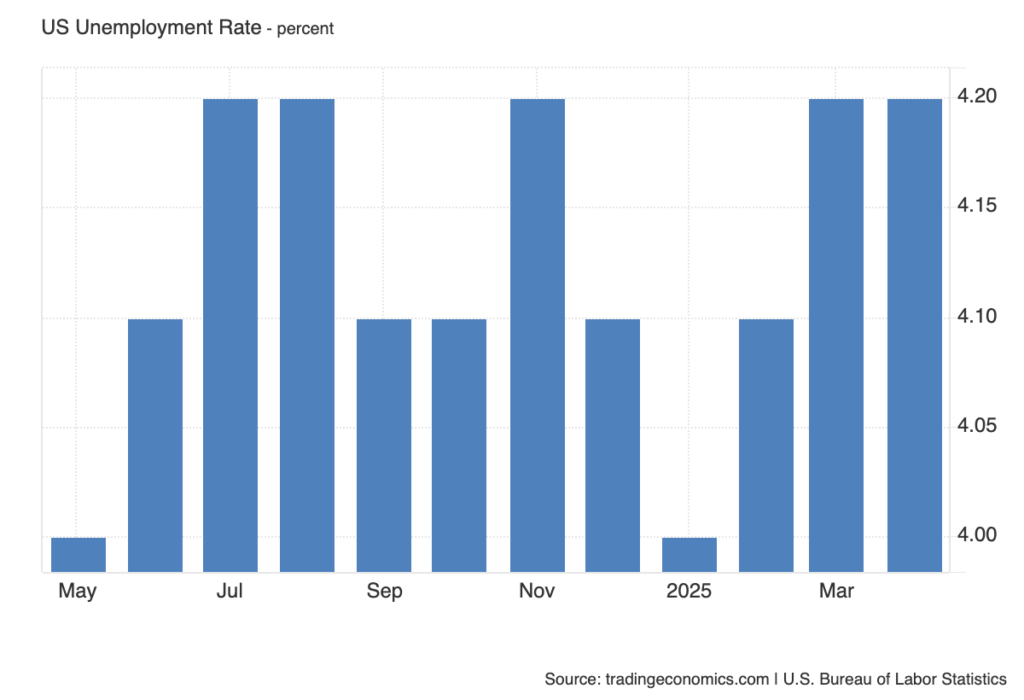

前月比は横ばいで、失業率4.2%

失業率は予想通りの結果。

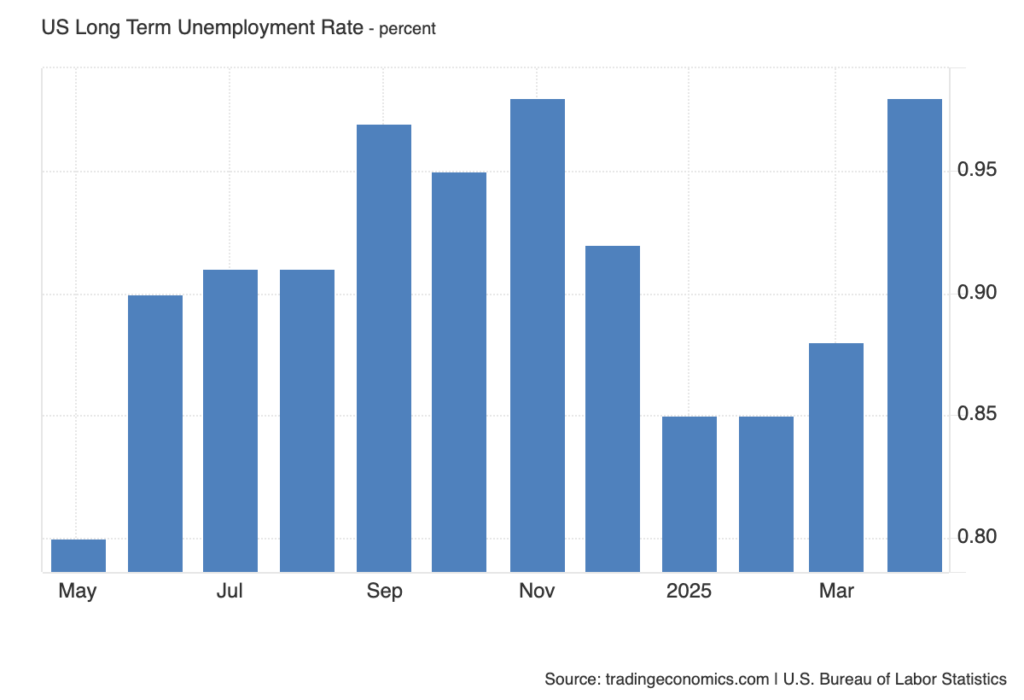

長期失業率はこうなる。

長期失業率は、27週間=約6ヶ月連続で失業状態が続いている状態の人達が全失業者に占める割合で、過去平均は1%です。4月は若干上げてますね。この状態が続くと、スキルが劣化しやすく再就職が難しくなる危険な状態です。

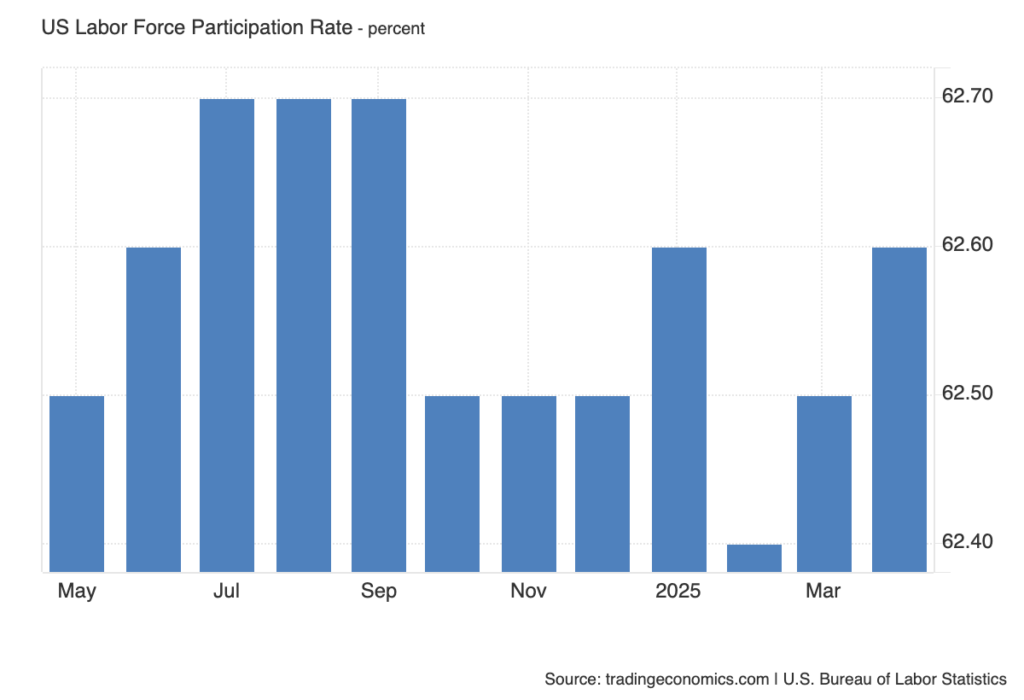

労働参加率(働ける年齢=16歳以上の人口に対して、働いているor働こうとしている人の割合)が62.5%から62.6%

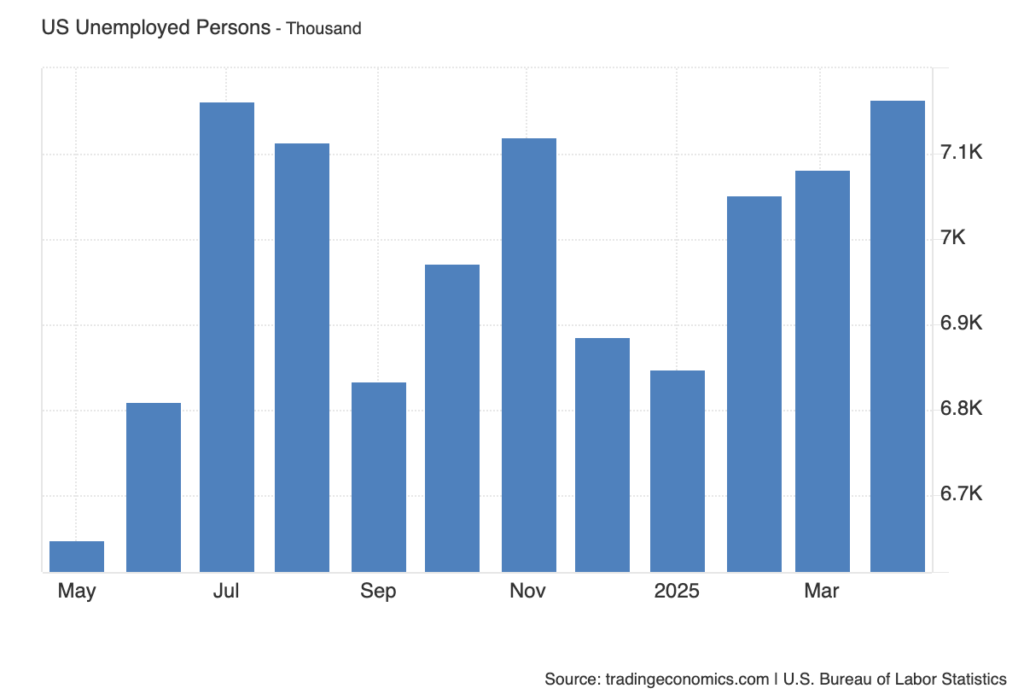

雇用人口比率(実際に働いている人の割合)では59.9%から60%へと微増。ちなみに後者は経済の影響を受けやすいので、経済指標としては有効とみている。あるが、労働者数が増えているので、失業者の数自体は716.5万人に増えてます。

ちなみに、何歳以下というのはないので、65歳以上の年金受給者が多い高齢化社会では失業率は上がるし、でも労働力不足で65歳以上の人の労働を促進していくと失業率は下がることになるので、そこも注意が必要。

ちなみに、1948年からの記録で、失業者の平均は659.9万人、最悪期は2020年4月の2323.9万人、最低は1953年の5月まで遡り、159.万人。そりゃあ人口が違うね。

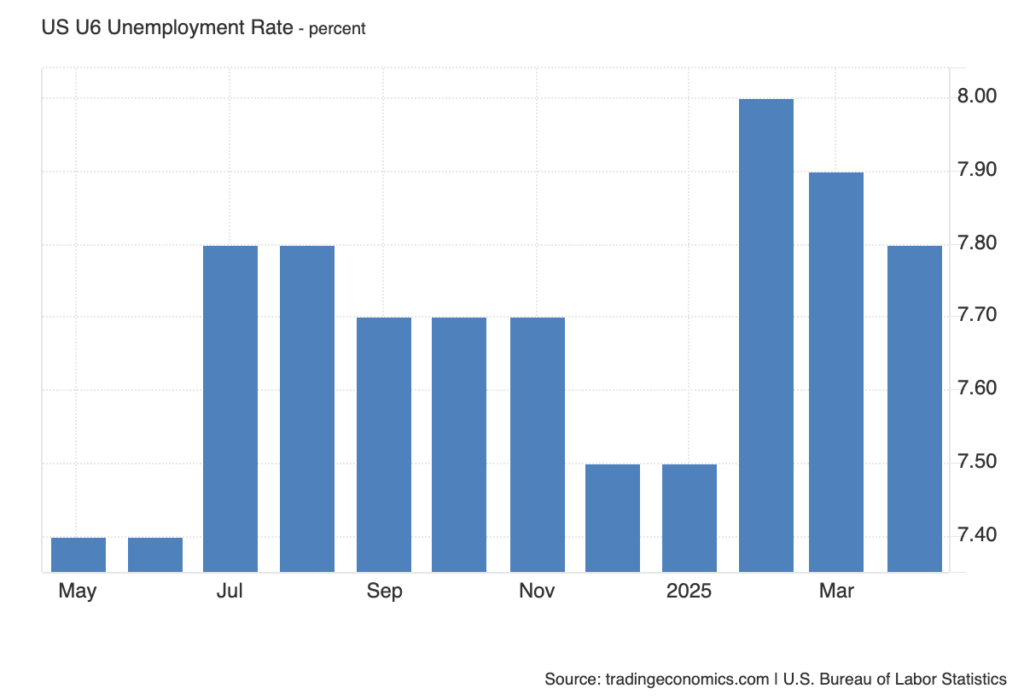

次に、U-6失業率でみてみます。

ニュースで報道される失業率はU-3と呼ばれるもので、「働きたくて仕事を探してるけど働けてない人数」で計算します。

U-6失業率()はそれに加えて、

「働きたいけど、就活を一旦休憩している人数」

「働きたいけど、無理だと思って諦めている人数」

「フルタイムで働きたいけどパートの人数」

が含まれます。なんでこんな分け方をするかは謎だけど、簡単に言うと

「働きたいけど、フルタイムで働けてない人」を指すという感じ。

U-6失業率 =(失業者 + 周辺労働者 + 不本意パート)÷(労働力人口 + 周辺労働者)

U-3失業率 = 失業者 ÷ 労働力人口

ちなみに、周辺労働者は、働きたいと思っているけど過去4週間就活をしていないが、過去1年以内には就活をしていた人。

U-6は見えない失業も含んでおり、実質的な失業の割合と考えて良い。

この数値は7.9%から7.8%に下がっており、2ヶ月連続で減少。つまり、就活をしている人数の変化は見られないが、就職を諦めていた人が就活に戻ってきたり、不本意なパートの数が減ってフルタイムで働ける様になっている可能性はあり「景気が良くなってきたからまた働けそう」と感じた人が増えたと言える。

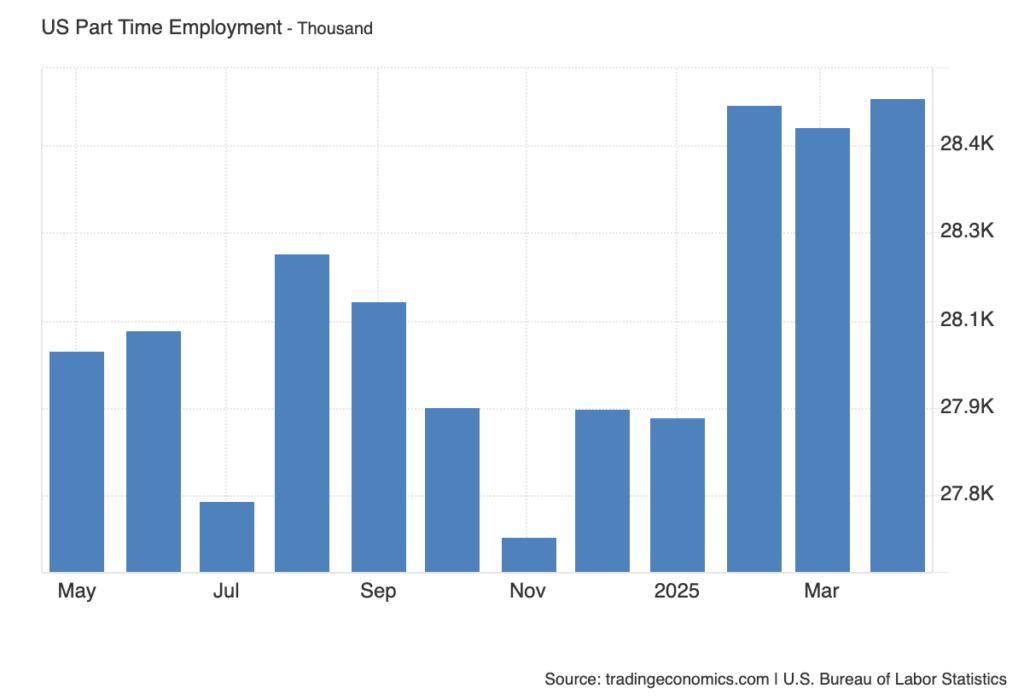

パートタイムの雇用は若干増えている。

ということで、全体的な労働力人口も増えているということになります。

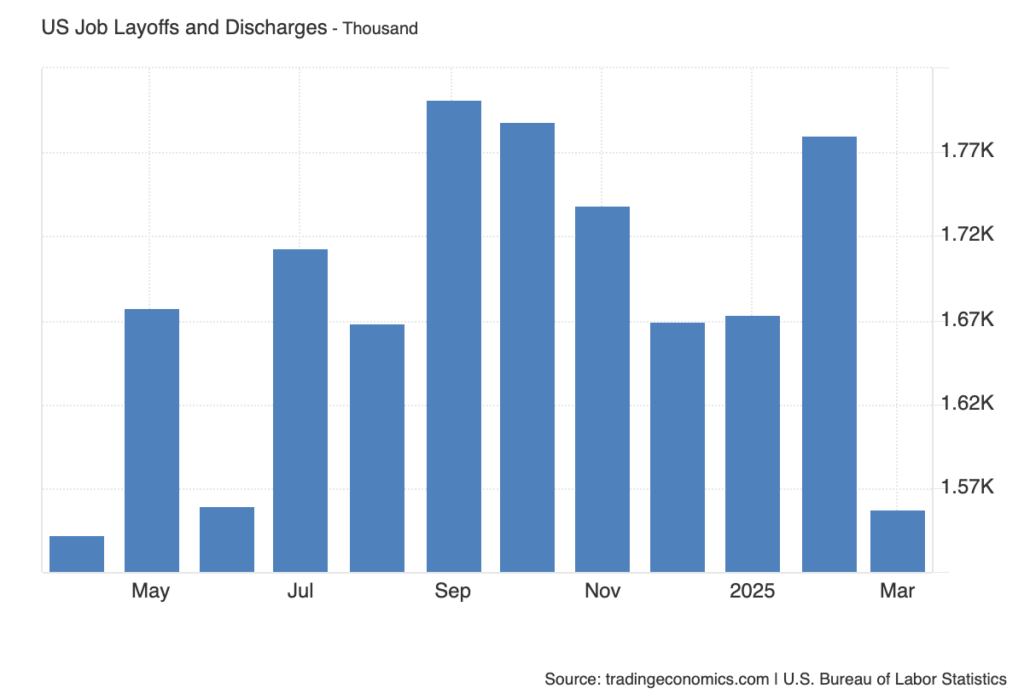

解雇数は減少

2月の178万人から、3月は155.8万人に減少。解雇は数字が出てくるのが1ヶ月遅れ。過去最大の解雇数は2020年3月で1,351,6万人と桁違い。

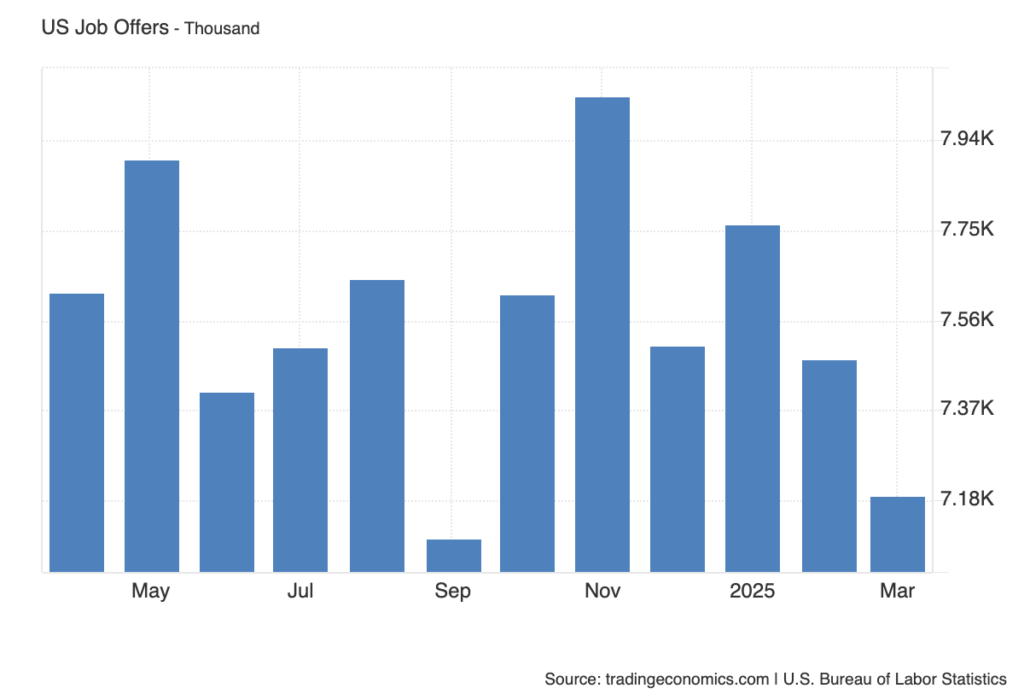

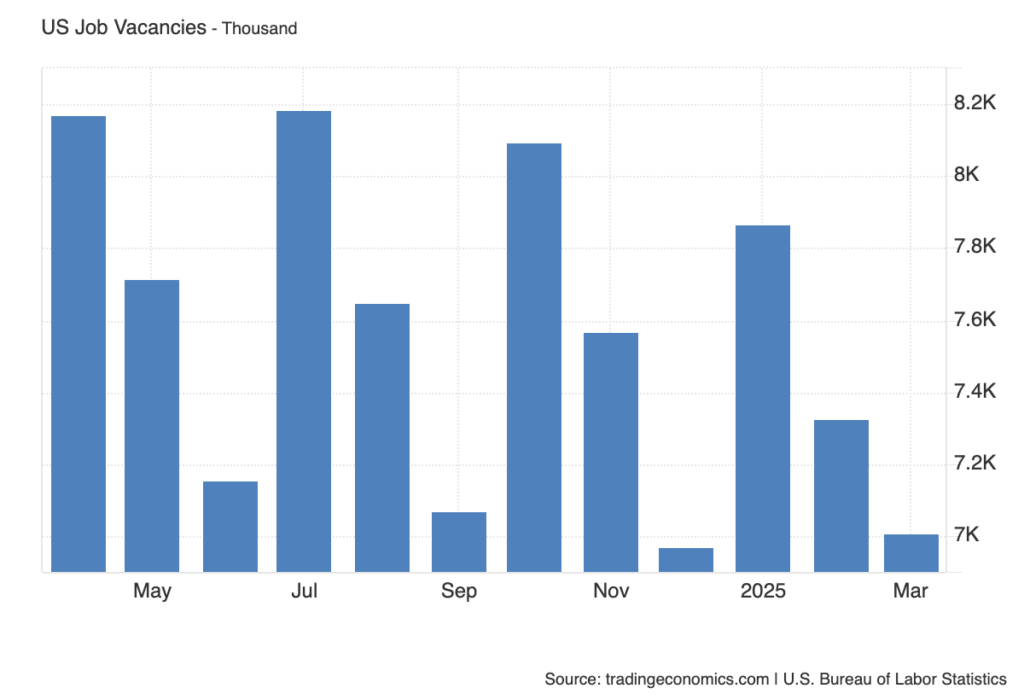

求人件数(SA=Seasonally Adjusted)も低め

過去6ヶ月で一番低い。

こちらは、NSA(Not Seasonally Adjusted)なので、季節調整ナシのありのままの数。

運輸、倉庫、インフラ関係、宿泊・飲食サービス、建築業、政府関係、不動産血な知行、医療・福祉の求人が減り、印象としては現場系の業種の求人が減少。地域としては北東部が一番さがってます。

一方で、金融・保険、サービス業、教育、卸売が増え、地域としては中西部が増加してます。

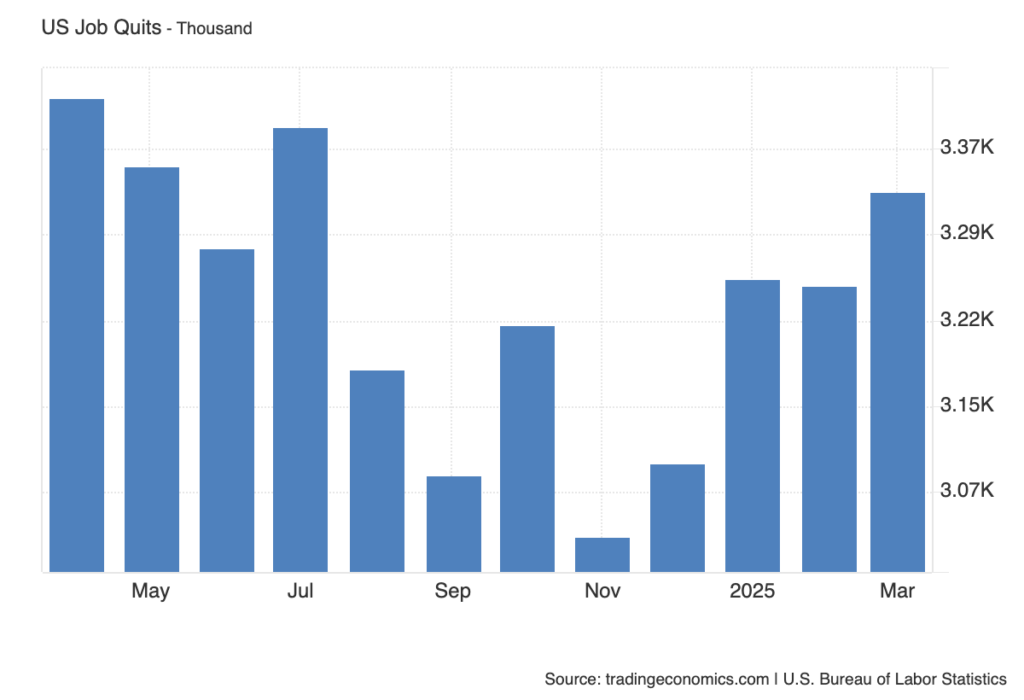

次に、自主退職数も増えており、過去8ヶ月で最大。これは他に移るチャンスがあると見ている人材が多いことになりますが、実際の求人数は減っているので、求人が増えた業種に向けての転職かと思いましたが、実際に増えているのは、宿泊・飲食サービス、医療・福祉サービス、金融・保険サービスで、運輸・倉庫・電力などのインフラ関連はあまり辞めてません。地域別で、中西部での自主退職が多いので、これは筋妻があいます。

まとめ

失業率は、長期失業率が上がったのは気になるが、全体としては変わっておらず、U6の失業率は下がっているので、労働者の意欲は高い。労働参加率が上がり、労働者数は、パートも含めて上がり、賃金も相変わらず増加傾向。製造業は賃金も労働時間も若干下がり、景気の後退を少しだけ感じさせるが、市場の勢いとしては問題ないレベルに見える。